外反母趾になる5つの原因|知っておきたい足の健康習慣

足の親指が小指側に曲がり、関節の内側が出っ張って痛みを伴う「外反母趾」。

特に女性に多いトラブルですが、近年は男性や子どもにも増えてきています。

症状が進むと歩行が難しくなることもあり、早い段階からの予防が大切です。

では、なぜ外反母趾になってしまうのでしょうか?本記事では、主な原因を5つに分けて解説します。

1. 不適切な靴選び

外反母趾の最大の要因は「靴」にあります。特に先が細く、

足を圧迫するパンプスやハイヒールは注意が必要です。

これらの靴は足の指を狭いスペースに押し込め、親指を小指方向へと押しやるため、徐々に変形を引き起こします。

また、ヒールが高い靴では体重が前方にかかり、母趾の付け根に大きな負担が集中します。

こうした負担が繰り返されることで関節の歪みが進み、痛みや炎症が起こりやすくなるのです。

見た目の美しさを優先してしまいがちですが、長時間の使用は避けるのが賢明です。

2. 遺伝的な要因

実は、外反母趾には「なりやすい体質」が存在します。

例えば、生まれつき関節が柔らかい人、扁平足や開張足といった足の構造を持つ人は、

外反母趾を発症しやすいといわれています。

家族に外反母趾の人がいる場合、自分も同じような足の特徴を受け継いでいる可能性があります。

つまり、靴の影響を受けやすい「土台」が備わっているわけです。

このため「私はハイヒールを履かないから大丈夫」と油断できません。

遺伝的素因を持つ人は、スニーカーやサンダルなどの普段使いの靴選びでも注意が必要になります。

3. 足の筋力低下

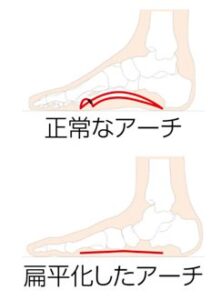

足の指や土踏まずを支える筋肉が弱まると、足のアーチ構造が崩れてしまいます。

本来、アーチは体重を分散させる役割を担っていますが、筋力低下で支えが効かなくなると、

親指の付け根に負担が集中し、外反母趾が進行してしまいます。

現代人は歩く機会が減り、足の指をしっかり使うことが少なくなりました。

特に裸足で地面を踏む経験が少ないことが、筋力低下を招いています。

日常的に「足指じゃんけん」や「タオルギャザー」など、

足の筋肉を鍛えるトレーニングを取り入れることが、予防に大きな効果をもたらします。

4. 生活習慣と姿勢の影響

長時間の立ち仕事や、片足に体重をかける癖なども外反母趾の原因となります。

不自然な姿勢や偏った体重のかけ方は、母趾の関節に余計な負担を与えるからです。

また、運動不足や肥満もリスクを高めます。

体重が増えると足にかかる負荷が増大し、そのしわ寄せが親指の付け根に集中するのです。

生活習慣の中に「足に優しい習慣」を取り入れることは、外反母趾の予防につながります。

5. 加齢による影響

加齢も無視できない要因です。年齢を重ねると関節を支える靭帯がゆるみ、

足の骨格を保持する力が弱まります。

その結果、足のアーチが崩れて外反母趾が進行しやすくなるのです。

さらに、閉経後の女性はホルモンバランスの変化により骨や筋肉が弱くなりやすく、

外反母趾が急速に悪化するケースもあります。加齢そのものは避けられませんが、

早めに対策を取ることで進行を抑えることは可能です。

まとめ

外反母趾は「靴のせい」と思われがちですが、実際には 遺伝的要因・筋力低下・生活習慣・加齢

といった複数の要因が複雑に絡み合って発症します。

一度変形が進むと自然に元に戻ることは難しく、痛みや歩行障害に悩まされる人も少なくありません。

大切なのは「今からできる予防」です。

足に合った靴を選ぶこと、筋力を維持する運動を習慣化すること、姿勢や生活習慣を整えること。

これらを意識することで、将来の足トラブルを防ぎ、快適に歩き続けられる日々を守ることができるでしょう。